di Marco Chiappetta

BERLINO – Vincitore dell’Orso d’oro nel 1998 con lo splendido “La sottile linea rossa”, il grande Terrence Malick torna, se non in persona (risaputa la sua ritrosia ad apparire in pubblico) con l’arte che lo rappresenta, al prestigioso festival tedesco, in competizione con “Knight of Cups”. Purtroppo la linfa vitale di uno dei giganti del cinema americano, culminata con il suo capolavoro “The Tree of Life” (Palma d’oro a Cannes nel 2011), sembra ormai un po’ spenta. L’improvvisa creatività dell’autore texano (prima quattro film in 32 anni, poi tre in quattro anni) non ha giovato al suo universo: più ancora che l’imperfetto “To The Wonder”’ che già aveva suscitato una clamorosa perplessità, la sua nuova opera risente di un manierismo narcisista, una tendenza a ripetere e a ripetersi che rischia di farne una auto-parodia inconsapevole, un po’ patetica un po’ ridicola. Il dolore, la morte, la paura, lo smarrimento esistenziale, la vita, l’amore, ora sembrano temi da sermone. I richiami al perdono, a un Dio lontano, a padri e fratelli e amanti lontane nel tempo e nella memoria, sono solo una citazione, un ultimo rantolo di un autore geniale senza idee. Imitando se stesso, senza aggiungere nulla di nuovo, di diverso, di unico, Malick sembra fare un film tanto per farlo, ma rischia di capirsi solo lui. La storia é meno di uno straccio: lo sceneggiatore Rick (Christian Bale) é smarrito nella “grande bellezza” dei festini hollywoodiani, mentre ricordi, sogni, visioni, aspirazioni, fantasmi (un padre, un fratello, numerose amanti) si susseguono in un nulla imprecisato e confuso che é la vita stessa. Ma a fare “8½” si sa, ci poteva riuscire solo Fellini. Il film é visivamente potentissimo e piacevole, con momenti e immagini di pura suggestione, grazie ai virtuosismi del fedele direttore della fotografia Emmanuel Lubezki: la natura disordinata e meravigliosa, confrontata all’universo di grattacieli e modernità della metropoli, ecco ancora l’universo di Malick. Ma anche se alcune immagini sono obiettivamente sontuose e magnifiche, é pur vero che si seguono per accumulo, senza un processo narrativo o catartico coerente: Malick odia le sceneggiature, come è noto, ma un paio di forbici in sala di montaggio avrebbero aiutato questo film, pur sfilacciato, a trovare una sua recondita coerenza, se non altro più sintesi e più umiltà.

Un vero peccato che tanto bello stile, tanta musica sontuosa, un cast di stelle (oltre a Bale, ci sono Cate Blanchett, Natalie Portman, Antonio Banderas) e un lirismo così poetico debbano andare sprecati per l’assenza di una storia e di un senso ultimo. “The Tree of Life” era necessario e immediato, ermetico ma assoluto; “To The Wonder”, nella sua programmatica confusione e con la stessa frammentarietà, aveva almeno un significato, pur vacuo, ma c’era. Qui tante belle immagini comunicano solo vuoto, niente, astrazione, misticismo artificiale, dolore gratuito, e un discorso anche cinematografico che ora suona come un disco rotto. É il trionfo del superfluo, bestemmia fatale per un autore che ha saputo sempre dare a ogni immagine un valore assoluto, un bisogno, una vocazione a esistere ed emozionare, come una preghiera, un miracolo. I personaggi di Malick, con le loro voci fuori campo, si chiedono sempre chi sono, dove sono, dove vanno, cercano una strada. É il caso di questo film sconclusionato e fine a se stesso, utile più al suo autore che al pubblico.

É invece evocativo, poetico e simbolico, il documentario cileno “El Botón de Nácar”, di Patricio Guzmán, in competizione. L’elemento dell’acqua fa da motore alla storia: ghiaccio o oceano, è ciò che compone il fascino, la storia, la memoria della Patagonia cilena. L’acqua é il legame che collega il paesaggio naturale del Cile con la sua turbolenta storia, le invasioni spagnole e inglesi, infine l’orribile dittatura di Pinochet. Come? In un modo geniale e sorprendente, il regista traccia il percorso delle tribù patagoniche (Patagones, “grandi piedi”, come li chiamarono gli spagnoli), lo sterminio, le violenze, il furto di identità, la forza che li tiene in vita ancora oggi: popoli marittimi, cresciuti tra il ghiaccio delle montagne e l’immenso oceano, annullati dalla storia e dalla civiltà. Ciclica come l’acqua, é la storia: la dittatura di Pinochet, salito al potere con un golpe sostenuto dagli USA, avvelena di nuovo le radici di un popolo, con l’ingiustizia e la violenza: l’acqua dell’oceano annega i ribelli del regime, gli innocenti gettati dagli aerei, scomparsi nel grande oblio dell’acqua. Tra immagini di intensa suggestione, interviste, indagini etnografiche sulle tribù locali che ancora esistono, il film é toccante e incisivo, originale e potente, spinto da un dovere civile e un impulso alla bellezza che lo rendono necessario e umanissimo. L’acqua ha una memoria, ma anche una voce.

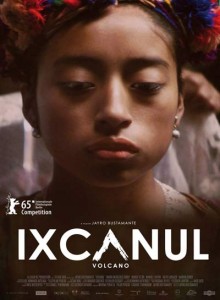

Ancora sul ruolo delle identità indigene ruota un altro film sudamericano, il guatemalteco “Ixcanul”, di Jayro Bustamante, anch’esso in competizione per l’Orso d’oro. Ambientato nei pressi del vulcano Pacaya, in una regione lontana dal mondo e dalla civiltà, dove non si parla spagnolo ma Kaqchikel, una delle 24 lingue Maya parlate nel paese, il film racconta la storia della giovane Marìa, promessa sposa dai genitori al proprietario terriero Ignacio, che invece si lascia tentare, sedurre, infine ingravidare dal mezzadro Pepe, che senza di lei invece tenta la via della migrazione negli USA.

Ancora sul ruolo delle identità indigene ruota un altro film sudamericano, il guatemalteco “Ixcanul”, di Jayro Bustamante, anch’esso in competizione per l’Orso d’oro. Ambientato nei pressi del vulcano Pacaya, in una regione lontana dal mondo e dalla civiltà, dove non si parla spagnolo ma Kaqchikel, una delle 24 lingue Maya parlate nel paese, il film racconta la storia della giovane Marìa, promessa sposa dai genitori al proprietario terriero Ignacio, che invece si lascia tentare, sedurre, infine ingravidare dal mezzadro Pepe, che senza di lei invece tenta la via della migrazione negli USA.

Sola e abbandonata in un piccolo mondo antico di convenzioni, rituali ancestrali e superstizioni, Marìa affronta la gravità della situazione e il peso dei compromessi, l’eredità pesante di un’identità e di una cultura tanto particolare quanto arretrata, specchio di ignoranza, miseria, schiavitù. Gli interpreti, tutti indigeni e nessuno attore professionista, sono genuini, così come é magnifica l’ambientazione, interessantissimo il punto di vista etnografico, nuovo e mai visto il contesto culturale, sociale, geografico. Tuttavia il film sul lungo andare, per questa indulgenza nella verità e nel realismo, perde un po’ il contatto col racconto vero e proprio, e si concentra sull’osservazione di un mondo e dei suoi personaggi, di una cultura e della sua identità, lasciando le potenzialità drammatiche e narrative a uno stato embrionale, rudimentale, in secondo luogo rispetto alla dimensione puramente documentaria e naturalistica della vicenda. É comunque un’opera prima assai curiosa, lontana dagli standard del cinema “occidentale”, degna di grande interesse e rivelatrice di uno sguardo personale se non unico su un universo di cui non si parla tanto spesso.