CANNES – Si attendeva a Cannes il grande film, ed eccolo, in piena metà del festival, firmato Denis Villeneuve, già autore dello splendido “Prisoners”. Il nuovo film del regista canadese, “Sicario“, è una produzione ad alto budget ma con un taglio stilistico che lo rende diametralmente opposto alla logica e all’estetica del blockbuster. Sul tema, recentemente abusato, del narcotraffico e delle frontiere tra Messico e Usa, é forse il film definitivo, quello che più ha saputo esplorare e indagare il regime e il clima di terrore, violenza, dominazione, efferatezza di questa eterna battaglia combattuta dalle forze americane (FBI, CIA), dipinte in tutta la loro reazionaria metodologia fascista, e gli animaleschi clan mafiosi che regnano, nascosti e terribili, nelle terre senza nome del Messico, che ancora una volta non è un paese per vecchi. Ed è proprio la parentela sottile con il capolavoro dei fratelli Coen che potrebbe spingere questi ultimi, presidenti della giuria, a insignire il film di qualche premio. Più che “Traffic” di Soderbegh o “The Counselor” di Ridley Scott, gli esempi più famosi eppure poco esaustivi sull’argomento, “Sicario” sa raccontare i conflitti e i segreti del mondo del narcotraffico, seguendo l’operazione di un commando speciale dell’FBI nel cuore della provincia della temibile Ciudad Juarez, dipinta e inquadrata come se fosse un horror, e documentando la presa di coscienza dell’agente, donna e idealista, Kate Macer (Emily Blunt), che scopre cosa è l’America, i giochi di potere, la violenza di due parti che ne fanno una, senza fine, senza speranza. Ben presto sale alla ribalta come vero protagonista del film, il misterioso colombiano Alejandro (Benicio Del Toro, raramente così bravo), una sorta di mercenario in seno all’FBI, con un passato oscuro e traumatico, che si rivelerà essere il motore di questa operazione, più una questione privata che non un piano del governo. La fotografia del maestro Roger Deakins, già “occhio” non a caso dei Coen, e il possente, terrificante sottofondo di Johann Johannsson, sono la cornice visiva e sonora di un film grandioso e magniloquente, diretto con un savoir faire cinematografico raro e prezioso, una maturità, un senso della tensione, dello spettacolo, e infine un punto di vista particolari e unici, tipici di un maestro.

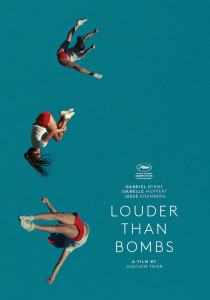

Sempre in competizione, il film del norvegese Joachim Trier, “Louder Than Bombs“, produzione internazionale ambientata a New York, racconta l’elaborazione del lutto in una famiglia americana disfunzionale: anni dopo la morte di Isabelle (Isabelle Huppert), fotografa di guerra deceduta in un banale incidente d’auto, il marito Gene (Gabriel Byrne) cerca di incollare i pezzi del vaso, recuperando il rapporto con i figli, l’adulto Jonah (Jesse Eisenberg), fresco di paternità ma ancora immaturo, e il problematico, scontroso adolescente Conrad (Devin Druid). Le storie personali e sentimentali dei tre uomini si connettono ai ricordi, ai sogni, alle visioni di questa donna a loro cara, scomparsa eppure sempre presente, mentre una retrospettiva della sua opera è in fase di organizzazione. Pur se interessante nel suo mélange di vita e memoria, flashback e piani narrativi sfasati, il film prende troppe strade e si perde, specie in un finale sconclusionato abbastanza sciapo. Se il racconto é ricco, anzi sin troppo, di eventi e situazioni, la caratterizzazione psicologica dei personaggi, pur se ben interpretati, lascia moltissimo a desiderare. I conflitti di questo dramma intimista e domestico sono stereotipati, poco evoluti, abbozzati, e non portano a nessuna catarsi, nessuna metamorfosi naturale: al film, intensamente drammatico, manca contraddizione ed emozione, e risulta freddo, tentacolare e distaccato, in una parola incompiuto.

Sempre in competizione, il film del norvegese Joachim Trier, “Louder Than Bombs“, produzione internazionale ambientata a New York, racconta l’elaborazione del lutto in una famiglia americana disfunzionale: anni dopo la morte di Isabelle (Isabelle Huppert), fotografa di guerra deceduta in un banale incidente d’auto, il marito Gene (Gabriel Byrne) cerca di incollare i pezzi del vaso, recuperando il rapporto con i figli, l’adulto Jonah (Jesse Eisenberg), fresco di paternità ma ancora immaturo, e il problematico, scontroso adolescente Conrad (Devin Druid). Le storie personali e sentimentali dei tre uomini si connettono ai ricordi, ai sogni, alle visioni di questa donna a loro cara, scomparsa eppure sempre presente, mentre una retrospettiva della sua opera è in fase di organizzazione. Pur se interessante nel suo mélange di vita e memoria, flashback e piani narrativi sfasati, il film prende troppe strade e si perde, specie in un finale sconclusionato abbastanza sciapo. Se il racconto é ricco, anzi sin troppo, di eventi e situazioni, la caratterizzazione psicologica dei personaggi, pur se ben interpretati, lascia moltissimo a desiderare. I conflitti di questo dramma intimista e domestico sono stereotipati, poco evoluti, abbozzati, e non portano a nessuna catarsi, nessuna metamorfosi naturale: al film, intensamente drammatico, manca contraddizione ed emozione, e risulta freddo, tentacolare e distaccato, in una parola incompiuto.