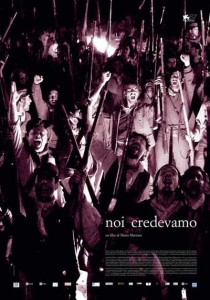

di Marco Chiappetta

TRAMA: Il Risorgimento italiano in quattro periodi: 1) “Le scelte”: 1828 – In seguito alla repressione borbonica dei moti, tre giovani del Cilento – Domenico (Edoardo Natoli), Angelo (Andrea Bosca) e Salvatore (Luigi Pisani) – decidono di affiliarsi alla Giovine Italia di Giuseppe Mazzini (Toni Servillo); 2) “Domenico”: Domenico (Luigi Lo Cascio), ormai divenuto adulto, viene imprigionato dai Borbone, e in carcere ha occasione di conoscere Carlo Poerio (Renato Carpentieri) e capire a fondo la situazione italiana; 3) “Angelo”: Angelo (Valerio Binasco), adulto e ancora più rivoluzionario, tenta, per volere di Mazzini, un attentato a Napoleone III, reo d’aver impedito l’unità d’Italia appoggiando il papato, che, fallito, gli costerà la ghigliottina insieme al patriota-terrorista Felice Orsini (Guido Caprino); 4) “L’alba della nazione”: 1862 – Domenico, uscito di carcere, mentre è ormai avvenuta l’unità d’Italia, si riunisce alla lotta garibaldina per la riconquista di Roma, insieme ad alcuni soldati disertori, tra cui il giovane Saverio (Michele Riondino), figlio del defunto Salvatore, con la stessa grinta politica.

GIUDIZIO: Kolossal storico ambizioso, titanico e, nonostante tanta bella mostra di tecnica, poco riuscito, in cui il Risorgimento è lo sfondo, non il tema, di una vicenda fittizia: quattro quadri, uno più prolisso dell’altro, che seguono le vite patriottiche di due personaggi di finzione, emblemi del sacrificio e della passione italica di quel tempo.

Un affresco nel quale figure chiave del periodo come Garibaldi e Cavour sono inesistenti, mentre Crispi e Mazzini restano macchiette secondarie sullo sfondo (sprecando tra l’altro due attori come Luca Zingaretti e Toni Servillo). Così facendo il regista Mario Martone (anche sceneggiatore con Giancarlo De Cataldo, a partire dal romanzo di Anna Banti) vorrebbe dare la sua personale, meridionalista visione del Risorgimento, tentando con la maniera del teatro (quattro atti, intrisi di recitazione seriosa e antinaturalistica), ma (s)cadendo nella mediocrità di una qualsiasi fiction televisiva. Martone rifiuta la retorica, ma non la pomposità: con uno stile di regia e di scrittura sterile, piatto, smorto, sfora con la durata (170’ al cinema, 204’ all’ultima Mostra di Venezia) per renderci davvero palpabile il tempo che passa, facendoci quasi vivere i trent’anni rotti in cui si svolge la storia. Pesante nel ritmo e nella forma, resta sempre confuso e superficiale: tre ore e passa non offrono nemmeno uno spunto di caratterizzazione dei personaggi, tanti, troppi, mai chiari, mai approfonditi appieno.

E qui inoltre pesa la scelta del regista di cambiare attori per le varie età senza cura per la somiglianza; e quando invece s’affida al trucco – con un Servillo “inconsueto” come Mazzini ventenne, e un Lo Cascio invecchiato non troppo bene – rischia di fare solo peggio. Del resto, benché gli riesca l’affresco-saggio dell’epoca – pur tra scompensi e assenze – con esiti discreti (ma guai a paragonarlo a Visconti), Martone ingarbuglia quel che può senza cura di indicare quale sia il tempo dell’azione: così chi ignorava continua a ignorare, perché la lezione di storia di Martone va al di là dei fatti e dei personaggi, ma scava a fondo in intellettualismi e sofismi che non solo non appartengono al cinema, ma rischiano di disperdere il film e l’attenzione dello spettatore. Lungi dall’essere un buon film, si potrebbe lodare il reparto tecnico (ottime le scenografie, eccelsi i costumi), la raffinata confezione, il rigore storiografico: ma anche qui le pecche ci sono, si pensi alle incongruenze anacronistiche (il pilastro di cemento armato sulla spiaggia cilentana, la luce al neon, il vetro anti-proiettile in carcere, la scala di ferro, e altre cose che può cogliere solo il miracolato spettatore insensibile alla sonnolenza) che farebbero pensare a deficienze di serietà, ma che sono tuttavia voluti e pretenziosi parallelismi tra il vecchio e il nuovo, fusione di un’Italia che fu e di un’Italia che è oggi: in cui, per dirla con le parole del Gattopardo, cambia tutto affinché nulla cambi. Su questa linea l’amarognolo finale, emblema eterno della politica italiana di tutti i tempi, in cui Crispi, invasato di potere, grida a un Parlamento vuoto, in un’atmosfera, vagamente attuale, di arrivismo, trasformismo, contrasti e guerra civile.

“Quest’Italia di oggi: superba, cattiva, assassina” dice Lo Cascio alla fine. “È tanto diversa quest’Italia da quella di oggi?” si chiede lo spettatore. E, una volta tanto, un sussidiario scolastico sembra molto più profondo e appassionante di un film: darebbe risposte, avrebbe una morale, chiarirebbe fatti e personaggi, e leggerlo sarebbe meno faticoso.

VOTO: 2,5/5