di Gianmarco Botti

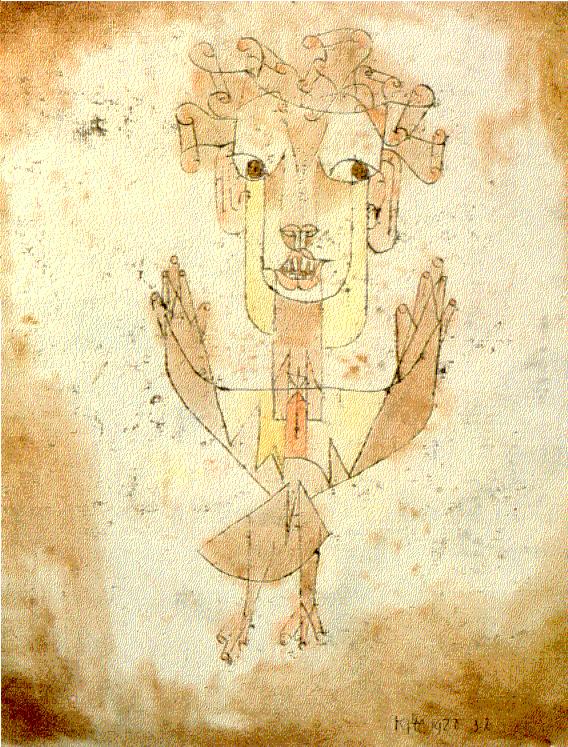

“C’è un quadro di Klee che s’intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l’infranto. Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è cosi forte che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta”.

La tela del pittore tedesco ispira la penna del conterraneo filosofo e scrittore Walter Benjamin, arte e filosofia si uniscono nell’offrire all’umanità l’immagine più suggestiva e insieme terribile con la quale sia mai stata rappresentata la storia. Essa ha le sembianze di un angelo, ma non c’è nessuna Provvidenza che lo sospinga in avanti; solo una tempesta, che lo trascina con forza impetuosa verso un futuro niente affatto simile alle “magnifiche sorti e progressive” profetizzate dagli ottimisti di ogni tempo. Il suo cammino si configura come “una sola catastrofe” dall’inizio alla fine e così l’angelo preferisce guardare indietro, sicuro che lo spettacolo che gli sta davanti non sarà migliore di quello che si lascia alle spalle. Intanto sulla sua strada si accumulano “rovine su rovine”: quelle di Ground Zero, macerie di corpi e di anime, vite spezzate e progetti interrotti; quelle del bunker di un’oscura provincia pakistana, dove altre vite e altri progetti, certamente i più nefasti di questo mondo, vengono troncati con la violenza di una vendetta che finalmente, dopo dieci anni, si compie. Rovine che coprono altre rovine, ma il dolore resta intatto. L’angelo vorrebbe ricomporle, riportare in vita i morti, ma il vento tira forte, la storia deve andare avanti, lei di quel dolore non sa che farsene. “Giustizia è fatta!” esclama il presidente, si alzano in piedi i parlamentari della maggioranza e dell’opposizione, l’applauso si propaga dall’Alaska all’Alabama a segnare l’unità di un Paese che crede di aver ritrovato la propria sicurezza. E intanto trema con tutto il mondo occidentale, perché sa che vendetta chiama vendetta e che dal terreno nemico innaffiato di sangue non tarderanno a sorgere nuove minacce. Le più vicine, almeno a noi italiani, per motivi storici e geografici, sono quelle che vengono dal Nord Africa, dove il leone libico, accerchiato da tutte le parti, è pronto a sferrare il colpo finale spostando il teatro della guerra nei territori ostili, prima fra tutte l’Italia, ex amica e traditrice. Scenari da terza guerra mondiale, quelli di questo mondo in perenne scontro di civiltà. Lo aveva previsto in tempi non sospetti, dopo la caduta del muro di Berlino e di quella cortina che aveva diviso il mondo a metà e prima che due aerei si abbattessero sulle torri del World Trade Center, il politologo Samuel P. Huntington, autore di “Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale”, uscito nel 1996: “La mia ipotesi è che la fonte di conflitto fondamentale nel nuovo mondo in cui viviamo non sarà sostanzialmente né ideologica né economica. Le grandi divisioni dell’umanità e la fonte di conflitto principale saranno legati alla cultura”. Dove per cultura va inteso il patrimonio di storia e costumi, tutto ciò che un popolo sente come più strettamente legato alla propria identità e potenzialmente incompatibile con quella altrui: è così che l’incontro fra una società capitalistica, secolarizzata e consumistica come quella occidentale e un universo sostanzialmente immobile nelle sue tradizioni come quello musulmano diviene uno scontro. Nascono qui le crociate degli occidentali, fondate su un mix di senso di superiorità morale e paura del diverso che non ha risparmiato neppure gli intellettuali, come la nostra Oriana Fallaci, madrina italiana di una ben più diffusa “islamofobia”; come pure la scintilla d’odio antioccidentale che ha alimentato fin qui tutte le grandi esplosioni di integralismo religioso delle frange islamiche estremiste. Nascono qui il terrorismo e le guerre. È il rischio di quello che Max Weber chiamava “politeismo dei valori”, costitutivo della società contemporanea, variegata e multiculturale, la cui ricchezza può facilmente degenerare in conflitto. Politeismo perché diversi sono i modelli di riferimento, diversi gli “dei” che ciascuna comunità umana decide di venerare e attorno a cui costruisce la propria identità. Ma affinché il “nuovo ordine mondiale” non significhi disintegrazione universale, affinché lo scontro di civiltà non porti alla scomparsa della Civiltà tutta, quella con la maiuscola che è l’unica comunità umana, è necessario fermarsi e invertire la rotta. Nel pensiero degli Stoici l’universo era destinato ad andare incontro ciclicamente ad una “conflagrazione cosmica” nella quale ogni cosa sarebbe andata distrutta. Ma ogni volta dalle ceneri del mondo precedente ne sarebbe nato uno nuovo, attraverso un processo di rinascita che essi chiamavano, con la più bella parola che la filosofia abbia mai regalato al linguaggio degli uomini, “palingenesi”. È di questo che il nostro mondo ha assoluto bisogno. L’angelo che procede con la faccia rivolta all’indietro deve avere la forza di contrastare la spinta della tempesta per tornare sui suoi passi, alle origini di quella “catastrofe” che si dipana ai suoi piedi. Forse solo così potrà riprendere a volare guardando in avanti, ad un futuro che non sia fatto più di “rovine su rovine”. Certo, il cielo della storia non è abitato solo da angeli. Lo solcano, con la loro malefica scia, demoni di ogni sorta, seguaci di quel “diavolo” che, secondo l’etimologia greca, è “colui che divide”. E proprio la divisione, il deteriorarsi del tessuto di convivenza civile ad ogni livello, è la vera regina di questo nostro tempo giunto al capolinea. Ha ragione lo scrittore Luca Doninelli quando scrive che “uno dei segnali più decisivi della crisi di una civiltà è la sua incapacità di stabilire un metodo con cui rapportarsi col mondo, con le cose, con gli altri popoli, uomini, culture”. A quel punto tutto può succedere, anche che un sistema sociale e politico solido come l’Impero romano, forte di uno sviluppo secolare giunto all’apice, possa franare e corrompersi nel giro di pochi decenni, perché non in grado di recepire gli stimoli che venivano da una realtà nuova di cui le popolazioni barbariche erano portatrici. I barbari del nostro tempo sono “gli altri”, un universo multiforme e misterioso, inquietante perché ignoto. Siamo arrivati alle colonne d’Ercole della nostra civiltà e forse dietro di esse vi è il baratro. O forse dovremmo avere il coraggio dell’Ulisse dantesco, il quale quelle colonne le ha volute superare. Probabilmente scopriremmo che al di là dei preconcetti e delle ideologie, della schematica definizione di “altri”, “diversi”, “immigrati” non ci sono che delle persone. Ce lo ricorda ancora Doninelli in un passo di “La polvere di Allah”: “C’è una cosa su cui siamo completamente d’accordo. Se le nostre dottrine sono (in parte) diverse, esiste qualcosa che eccede le dottrine: le nostre persone. Non siamo due persone speciali, ma non siamo nemmeno due semplici rappresentanti di religioni diverse. E poi amicizia vuol dire perdono, è inevitabile. In tutti questi anni Naghib e io ci siamo dovuti perdonare a vicenda molte volte, spesso per sciocchezze, talora per ragioni serie: e niente matura l’idea della propria unicità come il bisogno di essere perdonati e il coraggio di perdonare”.