di Gianmarco Botti

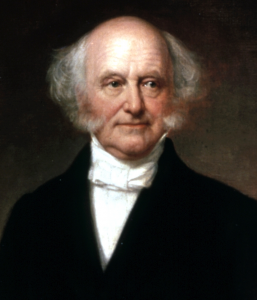

“Riguardo alla presidenza, i due giorni più felici della mia vita sono stati quello in cui ho assunto la carica

e quello in cui l’ho lasciata”

Per una curiosa circostanza, il primo presidente propriamente statunitense (nato cioè, a differenza dei suoi predecessori, quando gli Stati Uniti avevano già conquistato l’indipendenza) è stato finora anche l’unico non di madrelingua inglese: il nome di Martin Van Buren tradisce le origini olandesi della sua famiglia, una delle tante emigrate dai Paesi Bassi nel corso del XVIII secolo alla ricerca di fortuna nel Nuovo Mondo. E il sangue di quel popolo di mercanti e coraggiosi avventurieri continuò a scorrere nelle vene del giovane Martin, nato nei pressi di New York, la città, già nota come New Amsterdam, in cui iniziò la sua brillante carriera politica. Senatore, governatore dello stato di New York (fu tra i maggiori rappresentanti della cosiddetta “reggenza di Albany”, formidabile apparato organizzativo che per alcuni anni controllò la politica locale), raggiunse la ribalta della politica nazionale come esponente di spicco del fronte dei sostenitori di Andrew Jackson. Tanto i jacksoniani erano impulsivi e appassionati nelle loro manifestazioni, quanto Van Buren era abile e calcolatore nella sua veste di organizzatore politico. Fu lui ad approntare l’efficace macchina da guerra che portò il rozzo generale del Sud alla Casa Bianca: coordinò la campagna di propaganda sui giornali e si diede da fare per costituire una rete di comitati pro-Jackson, estesa da Nashville a Washington. Naturale compenso per i suoi sforzi, dopo la vittoria elettorale dei democratici, fu la poltrona di vice-presidente, che ne fece il successore naturale di Jackson. Eppure, il suo quadriennio di presidenza non nacque sotto una buona stella. C’era il problema dello schiavismo, avvertito ormai come un tema politico di primo piano e che tale si sarebbe dimostrato sempre più negli anni seguenti fino alla guerra civile. Van Buren, che personalmente era proprietario di schiavi, cercò in tutti i modi di tenere la questione in sordina. Sotto il suo governo, il Congresso approvò la cosiddetta “regola del bavaglio”, che impediva la discussione di mozioni contro lo schiavismo. Quando il Texas, grande stato schiavista resosi da poco indipendente dal Messico, chiese di essere ammesso all’Unione, Van Buren ignorò la richiesta, proprio per mantenere un profilo basso sull’argomento. Il presidente tuttavia si rifiutò ripetutamente di concedere il permesso di perquisizione alle navi britanniche impegnate nella caccia ai mercanti di schiavi, atteggiandosi a garante dei diritti dei marittimi e degli schiavisti. Ma il nemico di gran lunga più minaccioso con cui Van Buren si trovò ad aver a che fare per l’intero corso del suo mandato fu la crisi economica, la più grave che gli Stati Uniti avessero attraversato dalla loro fondazione. Egli, da buon liberista e sostenitore del laissez-faire, non riteneva compito del governo federale gestire la ripresa e si limitò a varare un provvedimento, l’Independent Treasury Bill, che costituiva un dipartimento indipendente dalle banche private in cui i fondi governativi potessero essere al sicuro. Avversato con forza dai conservatori, il decreto sarebbe stato poi abolito dal successore di Van Buren. E infatti, al termine del mandato, la sua ricandidatura non ottenne successo e il Partito Democratico fu battuto da una nuova formazione politica, quella dei Whig. È questa la prima costola di quello che sarà il Partito Repubblicano, che con il presidente Abraham Lincoln farà della lotta contro lo schiavismo il proprio vessillo. Era il segno che il clima stava mutando e che non era più possibile cavarsela con un “bavaglio” per mettere a tacere le istanze di giustizia e uguaglianza su cui pure gli Stati Uniti si erano fondati.