di Riccardo Pulcini

“La realtà dipende dall’immaginazione”

(Giacomo Casanova)

Il giradischi continuava a suonare, riempiendo la stanza in tutta la sua grandezza, delle melodie melanconiche di un jazz che ricordava quello puro ed eterno di Chet Baker. Dalla finestra, accortamente spalancata, facevano il loro ingresso con indicibile dolcezza i profumi di una primavera che stava lentamente appassendo, sotto i colpi di un sole armato. Gli asfodeli ormai sbocciati, rivestivano la terra di un bianco titanico che aggrediva l’azzurro ceruleo di un Cielo che sembrava reggersi a stento sotto il peso dell’universo. Farfalle dai mistici colori si libravano nell’aria prive di qualunque peso, come negandosi alle leggi stesse di una fisica inconsistente, per non dire impotente. In fondo anche la gravità è una questione di punti di vista. L’intera villa era immersa in un miscuglio di colori che insieme apparecchiavano un’enorme unica festa, la cui regina, era la natura, che celebrava infine la sua fuga dalla città.

Archibald: Che leggi, Richard? E’ una giornata così splendida, dovremmo uscire e partecipare a questa celebrazione della vita che sembra offrirci la natura. Di rado ho potuto vedere con i miei occhi spettacoli simili, se non a teatro. Lì tutto è più vero.

Richard: Hai ragione Archie, è una giornata splendida, che rende la lettura ancor più gradevole. Non mi riesce di comprendere le persone che sostengono con la solita pigrizia mentale che leggere debba essere necessariamente un’attività da farsi chiusi in casa, mentre fuori imperversa il peggiore dei temporali. Non è forse più bello poter spaziare con gli occhi dalla carta delle pagine di un libro, se possibile, buono, fino ai prati sconfinati di una campagna che oserei accostare a quella decantata dall’idilliaco poeta di Siracusa? E poi, ritornare sulle parole stampate, contemplarle, fino a ritrovarle con i nostri occhi, in tutto ciò che ci si presenta dinnanzi?

Archibald: Convengo con te in tal senso, amico mio, ma reputo che talvolta le parole debbano cedere il passo ad altro. La musica, ad esempio, è di gran lunga più potente.

Richard: In che senso?

Archibald: Dove non arrivano le parole, lì arriva la musica. Vi sono emozioni ancora sconosciute per il linguaggio umano che trovano la giusta rappresentazione solo in mistiche melodie, che racchiudono in se stesse molto più di quanto mai potrebbero fare alcune parole messe insieme, quand’anche buone. In più le parole, il più delle volte, mentono; la musica, mai. E d’altronde è il linguaggio ad essere limitato in sé. La musica, quella vera, non ha limiti, sconfina il Cielo. Viaggia nello spazio, attraversa la materia, quella visibile come quella invisibile, la permea, la plasma. La musica è ineluttabilmente la quintessenza dell’anima. Siamo noi che non sappiamo ascoltarla. Le parole sono strumenti artefatti, creati dall’uomo il giorno in cui sentì il bisogno di comunicare per non sentirsi solo. La musica, invece, esisteva già da prima dell’invenzione del linguaggio, avvolgeva il Mondo intero come un candido lenzuolo. Mi domando come facciano certi uomini a vivere senza musica. Perché vedi, caro amico, esistono queste persone. Al giorno d’oggi è possibile vivere senza musica. Al giorno d’oggi vi sono canzoni formate da note, accordi, spartiti, assoli, partizioni e quant’altro, che non hanno niente della musica vera.

Gli uomini la stanno lentamente uccidendo, così come hanno ucciso la Bellezza. Ma vorrei farti notare, compagno di mille se non più discussioni, che non hai risposto alla mia domanda e non nego che mi abbia attraversato la mente il pensiero che sia stata un’azione voluta e dall’indole spontanea.

Richard: Ecco il solito malfidato. Siete una razza diffusa, dalla crescita esponenziale oserei dire.

Archibald: Ci stiamo organizzando, si fa quel che si può.

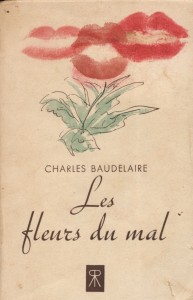

Richard: Oltre che malfidato, anche burlone adesso! Mi congratulo con te. Ma, ad ogni modo, ti confesso che sono alle prese con la lettura delle “Fluers du Mal” di Baudelaire. Ne sono rimasto incantato, o meglio, ne sto rimanendo incantato, dal momento che la lettura non è ancora terminata, e mai dovrebbe a parer mio una simile e rara bellezza, che è estasi per il mio spirito, se non la panacea di ogni afflizione; ma, qualche greco, se non ricordo male, andava dicendo che il limite è perfezione. Mi piace pensare, allora, che le pagine del manoscritto francese finissero in numero impari, per far piacere a Pitagora e, non ultimo, a me stesso.

Richard: Oltre che malfidato, anche burlone adesso! Mi congratulo con te. Ma, ad ogni modo, ti confesso che sono alle prese con la lettura delle “Fluers du Mal” di Baudelaire. Ne sono rimasto incantato, o meglio, ne sto rimanendo incantato, dal momento che la lettura non è ancora terminata, e mai dovrebbe a parer mio una simile e rara bellezza, che è estasi per il mio spirito, se non la panacea di ogni afflizione; ma, qualche greco, se non ricordo male, andava dicendo che il limite è perfezione. Mi piace pensare, allora, che le pagine del manoscritto francese finissero in numero impari, per far piacere a Pitagora e, non ultimo, a me stesso.

Archibald: Sainte-Beuve disse di Baudelaire che rappresentava un luogo sperduto tra incantesimi e mistici profumi che inebriavano i sensi, ai limiti dell’Asia, in quella che lui chiama la “Kamtchatka romantique”.

Richard: Di rado ho apprezzato i critici, ma quella che tu mi proponi mi pare una descrizione eccellente. La poesia di Baudelaire appare come un’oasi al centro di un deserto buio e oscuro. Sembra quasi richiamare la Bellezza da un sogno durato centinaia di anni.

Archibald: Ebbene, dimmi, amico mio, nel momento in cui ho interrotto la tua lettura impegnata ma soprattutto appassionata, a quale poesia stavi volgendo la mente e nondimeno il cuore?

Richard: In effetti, caro Archie, avevo appena finito di leggere la poesia numero XXIX.

Archibald: E se la memoria non mi inganna come suo solito, dovrebbe essere quella che presenta il titolo “Une charogne”. Giusto?

Richard: Sono lieto di comunicarti che non presenti ancora i sintomi di una non auspicabile demenza senile.

Archibald: Bada che adesso sei tu il burlone, amico mio.

Richard: In effetti non posso darti torto nemmeno in questo caso. Ma ti chiedo perdono.

Archibald: Non mi chiedere perdono, non sono un prete. Ma potresti rimediare a questa tua impertinenza, leggendomi con quella bella voce che ti ritrovi quei versi incantati.

Richard: Sarò ben lieto di accontentarti. Credo invero che potrei leggerli fino allo svenimento.

“Une charogne”

Ricordi, anima mia, quel che vedemmo

un bel mattino dolce d’estate

dietro quel sentiero? una carogna infame,

su un letto sparso di sassi:

zampe all’aria, come una laida donna,

ardente e trasudante veleni,

spalancava il ventre indifferente e cinico

tra tante esalazioni.

Batteva il sole su quel putridume

come per cuocerlo a puntino,

e ridare così centuplicato alla Natura

quel che lei aveva messo insieme.

E il cielo guardava quella gran carcassa

che si dilatava come un fiore.

Che fetore immondo! Temevi

di svenire là sull’erba.

Come ronzavano le mosche su quel putrido ventre!

e come sbucavano a battaglioni

nere larve! colavano come denso liquido

lungo quei brandelli vivi.

Scendevano e salivano come un’onda,

o brulicando s’avventavano;

sembrava che quel corpo, gonfiato da un respiro vago,

si moltiplicasse in tante vite.

Di lì sorgeva una strana musica

come l’acqua corrente e il vento,

o il grano che agita e rigira ritmicamente

nel suo ventilabro chi lo vaglia.

Le forme si cancellavano riducendosi a puro sogno:

schizzo, lento a compiersi,

sulla tela (dimenticata) che l’artista

condurrà a termine a memoria.

Dietro le rocce una inquieta cagna

ci guardava con irato occhio,

spiando il momento di riprendere allo scheletro

i brandelli che erano rimasti.

-E tu? Anche tu un giorno sarai quel letamaio,

quella peste orrenda,

stella dei miei occhi, sole della mia natura,

tu, mio angelo e mia passione!

Sì, anche tu sarai così, regina delle grazie,

dopo gli estremi sacramenti,

quando sotto l’erba e le piante grasse

ammuffirai tra le ossa.

E allora, mia bellezza, di’ pure ai vermi,

che ti mangeranno di baci,

che ho conservato la forma e la divina essenza

dei miei amori decomposti!