di Marco Chiappetta

TRAMA: 1957 – Colin Clark (Eddie Redmayne), ragazzo di buona famiglia inglese, riesce con tenacia a entrare nella produzione del film “Il principe e la ballerina” di Laurence Olivier (Kenneth Branagh), interpretato da quest’ultimo e dalla diva Marilyn Monroe (Michelle Williams), appena sposatasi con lo scrittore Arthur Miller (Dougray Scott) e in piena crisi esistenziale. Lavorando sul set come assistente di Olivier, Colin scopre il mondo del cinema e la sua magia, i suoi problemi e le sue nevrosi, soprattutto perché la Monroe, che arriva sempre in ritardo, non ricorda mai le battute, non ha mai la fiducia in se stessa, rischia di mandare tutto in rovina. E proprio con la diva, soffocata dal peso del successo, perennemente infelice, ribelle a tutto e tutti, in una settimana nasce un rapporto prima di tenera amicizia, poi di amore platonico, infine carnale: destinato a finire presto e lasciare un ricordo per sempre, come tutti i sogni.

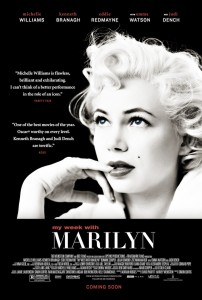

GIUDIZIO: Esordio cinematografico di Simon Curtis, regista televisivo che non ha perso il vizio, tratto dalle memorie di Colin Clark (“My Week With Marilyn” e “The Prince, the Showgirl and Me”), che fu peraltro regista documentaristico e scrittore, è, a cinquant’anni esatti dalla precoce morte dell’eterna diva Marilyn, un omaggio sentito, anche giusto, perlopiù iperpatinato, iconografico, qua e là agiografico nel suo stile manierista rétro, coinvolgente pur se confuso tra aneddotica biografica e leggenda favolistica, mito e umanità di un personaggio diventato se stesso, icona, simbolo anche di qualcosa che non era: Marilyn era il cinema, non altro, non un marchio, non un sorriso sulle t-shirt, non un quadro di Warhol diventato ormai più celebre di “A qualcuno piace caldo”. Marilyn era fatta della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni: proprio come il cinema. E la sua bellezza felice, la sua finta felicità, specchio di un America grondante e gridante successo e benessere, sotto sotto meschina, debole, un fuoco fatuo. Come la persona e l’artista sono diventate una cosa altra, un personaggio in cerca di autore o marito o vita, così l’America export anni ’60 è diventato il suo cinema: cioè finzione. L’America è una commedia leggera, frivola, in technicolor, dietro i cui ingranaggi, assidui lavori, maniacali gestazioni, manifeste apparenze, c’è solo nevrosi, isterismo, crisi, disperazione, e sempre ancora finzione. Marilyn ha una crisi, piange? L’assistente le dice: stai tranquilla, pensa a Frank Sinatra, pensa alla Coca Cola. Ecco l’America.

Lo sguardo sull’America, sulla Marilyn, sul cinema, persino sulla storia in sé (l’idillio d’amore impossibile nelle campagne inglesi) non è d’autore: ma pura cronaca documentaria e intimista, volendo anche facile e pubblicitaria. Ma il film ha un’anima vera, che è Michelle Williams, la quale ha poco da invidiare alla vera Marilyn se non il fatto di non essere Marilyn: ma questo, durante il film, si dimentica. Alla diva, ossessionata dal successo e dall’amore, la Williams, premiata col Golden Globe e candidata all’Oscar (per la terza volta a soli 31 anni), e non più ricordata solo come la Jen di “Dawson’s Creek” o come la madre della figlia di Heath Ledger, restituisce un’umanità dolente, pur bambolina spaccacuori, gatta morta, star mainstream, l’umanità compassionevole di una donna sola, orfana, triste, bravissima sullo schermo (in ruoli quasi sempre autobiografici) ma non nella vita, dove parte e commedia le furono malamente e tragicamente accollate: cercava l’amore e nei posti sbagliati, amava per farsi amare, da presidenti, vari mariti o strangers in the night. Si è spenta presto come un sogno, lasciando il ricordo più grande: l’immortalità.

VOTO: 3/5