“Le vecchie idee sono sempre nuove perché non sono vecchie, sono senza tempo”

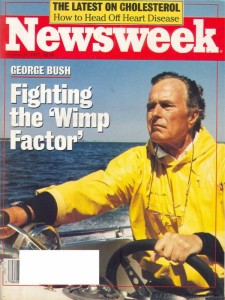

Nel 1988 George Hebert Walker Bush era il volto di un Partito Repubblicano che non c’era più. La rivoluzione reaganiana aveva cambiato tutto e al posto del vecchio partito di Eisenhower, moderato e pragmatico, che aveva la sua base nei ceti colti e cittadini del Nord-Est produttivo, adesso c’era un soggetto politico più di destra, saldamente ancorato nel Sud rurale e dominato dalla componente religiosa degli evangelici fondamentalisti. Gli elettori si erano abituati ad un linguaggio diretto, che parlava alla pancia, e ad un’immagine di leader, quella del vecchio Ronnie, che rappresentava in tutto e per tutto l’americano medio e, con la sua storia hollywoodiana di ascesa sociale, dava voce alle loro più profonde aspirazioni. A questo elettorato il profilo personale e politico di Bush poteva dire ben poco. Era un privilegiato, figlio di quell’élite della Costa Orientale che aveva formato la classe dirigente nazionale per decenni: nato in Massachusetts da famiglia facoltosa (suo padre era senatore repubblicano per il Connecticut), aveva studiato nella prestigiosissima Università di Yale e accumulato una fortuna con le estrazioni di petrolio in Texas. Era un politico di professione, un uomo d’apparato: eletto per la prima volta in Congresso nel 1967, in breve tempo era diventato uno dei più stretti collaboratori di Nixon, che l’aveva inviato come ambasciatore alle Nazioni Unite; richiamato in patria per reggere il partito negli anni drammatici dello scandalo Watergate, aveva poi guidato una nuova missione diplomatica nella Repubblica Popolare Cinese, prima di tornare negli USA come direttore della CIA. Politicamente era un repubblicano vecchio stampo, un moderato, estraneo alla propaganda ideologica di Reagan e agli ambienti della rivoluzione conservatrice. Proprio Reagan nel 1980 gli aveva soffiato la nomination per la Casa Bianca, schiacciandolo con il suo carisma fino ad umiliarlo pesantemente durante un dibattito televisivo. Quasi in risarcimento, a Bush fu data la vicepresidenza, che ricoprì per otto anni mantenendo un profilo basso, completamente messo in ombra dall’ingombrante personalità del presidente attore. Ma egli puntava alla rivincita nel 1988: anche questa volta Bush faticò non poco per prevalere sull’ala destra del partito, rappresentata dal telepredicatore Pat Robertson, ma alla fine la spuntò. Per conquistare la fiducia dei conservatori, che continuavano a guardarlo con diffidenza, e scrollarsi di dosso l’immagine di candidato debole e inadeguato (una celebre copertina del settimanale Newsweek lo definì “wimp”, ossia “mezza calzetta”), Bush decise di cambiare registro in vista della corsa alla Casa Bianca. Abbandonato l’atteggiamento moderato, iniziò una campagna velenosissima nei confronti dell’avversario, il governatore democratico del Massachusetts Michael Dukakis, che non di rado raggiunse i limiti della volgarità e della diffamazione. Dukakis, che nella propaganda bushiana veniva descritto come un pericoloso liberale antipatriottico e debole di fronte al crimine, si giocò la vittoria quando sostenne in diretta tv la propria contrarietà alla pena di morte e la ribadì anche nel caso in cui ad essere vittima di un crimine, ad esempio uno stupro, fosse stata sua moglie. L’elettorato conservatore si compattò attorno a Bush, che vinse con largo vantaggio. Iniziò la sua presidenza nel 1989, anno in cui i nodi della politica estera reaganiana venivano al pettine e il crollo del muro di Berlino poneva simbolicamente fine a quarant’anni di Guerra Fredda. Un nuovo ordine mondiale stava per nascere e Bush voleva che gli Stati Uniti fossero il perno di tale ordine. Tuttavia, la sua notevole esperienza di politica estera sembrò contraddetta da alcune scelte poco lungimiranti.

Convinto che la diplomazia dovesse basarsi su rapporti personali, stabilì un canale di comunicazione diretta con Pechino e, poche settimane dopo la violenta repressione del dissenso studentesco in Piazza Tienanmen, inviò in gran segreto un proprio rappresentante per ammorbidire l’intransigenza delle autorità cinesi; il tentativo fallì e comunque la missione, una volta scoperta, provocò un’ondata di proteste negli USA. Nei confronti dell’America Latina e dei Paesi in cui più forte era la presenza comunista, Bush andò oltre la strategia di Reagan, basata sul sostegno ai gruppi controrivoluzionari e sull’azione segreta della CIA, scegliendo la strada dell’intervento militare a Panama, dove alcuni soldati avevano ucciso un marine americano. Molto più avveduto Bush si dimostrò nel proseguire il processo di riavvicinamento all’URSS già avviato da Reagan, e lì la sua idea di diplomazia personale ottenne risultati di grande importanza. Il presidente sostenne la svolta riformista di Gorbaciov e riuscì anche a convincerlo ad accettare la riunificazione della Germania mentre altri governi europei ancora si dicevano contrari. Fra USA e URSS si creò un rapporto così stretto da essere definito “partnership”, suggellato dal fondamentale trattato START con il quale nel 1991 i due Paesi concordarono l’eliminazione di tutte le armi nucleari di terra e di mare. Ma se la Guerra Fredda poteva dirsi conclusa, nuovi focolai di crisi si stavano aprendo in Medio Oriente: il 2 agosto 1990 il dittatore iracheno Saddam Hussein, che l’amministrazione Bush aveva in precedenza sostenuto ed armato in funzione anti-Iran, invase il piccolo stato del Kuwait, ricco di risorse petrolifere. Contro le aspettative di Saddam, Bush si rifiutò di stare a guardare e in breve tempo mise insieme un’ampia coalizione internazionale che nel gennaio 1991 attaccò l’Iraq. Fra le proteste del Congresso, che non aveva autorizzato l’intervento, e le paure dell’opinione pubblica. che vedeva materializzarsi lo spettro di un nuovo Vietnam, era iniziata la Guerra del Golfo. Si trattò tuttavia di una guerra lampo, conclusa già alla fine di febbraio con pochissime perdite fra gli alleati e ingenti perdite irachene. La risoluzione ONU non prevedeva la cacciata di Saddam e, sebbene già si parlasse di armi di distruzione di massa in suo possesso, Bush lo lasciò al suo posto. Sarà un altro Bush ad occuparsene, appena un decennio più tardi. Subito dopo la conclusione vittoriosa della guerra, un’ondata di fervore patriottico portò la popolarità di Bush alle stelle, fino ad un incredibile 89 per cento. Nel giro di pochi mesi, però, un’improvvisa recessione e il conseguente aumento della disoccupazione infersero un duro colpo alla sua immagine. Bush, che nella campagna del 1988 aveva solennemente promesso “niente nuove tasse”, fu costretto ad alzare le aliquote sul reddito, ad imporre un aumento delle tasse sulla benzina e a stabilirne di nuove sugli articoli di lusso, scatenando le ire dei Repubblicani in Congresso, che lo considerarono un tradimento dell’impegno preso con gli elettori. Negli ultimi mesi dell’amministrazione Bush si assistette al riemergere delle tensioni razziali, con una violentissima rivolta della popolazione nera di Los Angeles a seguito del pestaggio di un automobilista di colore da parte della polizia. Bush, che per occuparsi delle questioni internazionali aveva trascurato per troppo tempo quelle interne, intervenne con ritardo, limitandosi a mostrare la sua partecipazione visitando le zone più degradate di Los Angeles e riaprendo le indagini a carico dei poliziotti incriminati. Nel bel mezzo di una crisi economica e dei connessi problemi sociali (diffusione senza precedenti di droga, Aids e violenza urbana), Bush sembrava più preoccupato di curare i sintomi del disagio che non di affrontarne le cause. L’impressione che egli diede nella campagna elettorale del 1992 fu quella di un presidente lontano dai problemi delle persone, troppo ricco e snob per entrare in sintonia con la gente comune. L’immagine più significativa di questo suo distacco dalla realtà, quella che pose una pietra tombale sulla sua riconferma, fu ripresa dalle telecamere durante un dibattito televisivo: un Bush annoiato e distratto che guarda l’orologio in continuazione, quasi abbia fretta di andare via, quasi che non gli interessi ciò che ha da dire il suo sfidante, il giovane e appassionato Bill Clinton; è l’immagine di una generazione che ha esaurito la sua funzione e che deve cedere il posto a una nuova. Sarà proprio Clinton, con l’energia dei suoi ventidue anni di meno, a vincere la sfida generazionale e mandare in pensione il vecchio Bush.

Convinto che la diplomazia dovesse basarsi su rapporti personali, stabilì un canale di comunicazione diretta con Pechino e, poche settimane dopo la violenta repressione del dissenso studentesco in Piazza Tienanmen, inviò in gran segreto un proprio rappresentante per ammorbidire l’intransigenza delle autorità cinesi; il tentativo fallì e comunque la missione, una volta scoperta, provocò un’ondata di proteste negli USA. Nei confronti dell’America Latina e dei Paesi in cui più forte era la presenza comunista, Bush andò oltre la strategia di Reagan, basata sul sostegno ai gruppi controrivoluzionari e sull’azione segreta della CIA, scegliendo la strada dell’intervento militare a Panama, dove alcuni soldati avevano ucciso un marine americano. Molto più avveduto Bush si dimostrò nel proseguire il processo di riavvicinamento all’URSS già avviato da Reagan, e lì la sua idea di diplomazia personale ottenne risultati di grande importanza. Il presidente sostenne la svolta riformista di Gorbaciov e riuscì anche a convincerlo ad accettare la riunificazione della Germania mentre altri governi europei ancora si dicevano contrari. Fra USA e URSS si creò un rapporto così stretto da essere definito “partnership”, suggellato dal fondamentale trattato START con il quale nel 1991 i due Paesi concordarono l’eliminazione di tutte le armi nucleari di terra e di mare. Ma se la Guerra Fredda poteva dirsi conclusa, nuovi focolai di crisi si stavano aprendo in Medio Oriente: il 2 agosto 1990 il dittatore iracheno Saddam Hussein, che l’amministrazione Bush aveva in precedenza sostenuto ed armato in funzione anti-Iran, invase il piccolo stato del Kuwait, ricco di risorse petrolifere. Contro le aspettative di Saddam, Bush si rifiutò di stare a guardare e in breve tempo mise insieme un’ampia coalizione internazionale che nel gennaio 1991 attaccò l’Iraq. Fra le proteste del Congresso, che non aveva autorizzato l’intervento, e le paure dell’opinione pubblica. che vedeva materializzarsi lo spettro di un nuovo Vietnam, era iniziata la Guerra del Golfo. Si trattò tuttavia di una guerra lampo, conclusa già alla fine di febbraio con pochissime perdite fra gli alleati e ingenti perdite irachene. La risoluzione ONU non prevedeva la cacciata di Saddam e, sebbene già si parlasse di armi di distruzione di massa in suo possesso, Bush lo lasciò al suo posto. Sarà un altro Bush ad occuparsene, appena un decennio più tardi. Subito dopo la conclusione vittoriosa della guerra, un’ondata di fervore patriottico portò la popolarità di Bush alle stelle, fino ad un incredibile 89 per cento. Nel giro di pochi mesi, però, un’improvvisa recessione e il conseguente aumento della disoccupazione infersero un duro colpo alla sua immagine. Bush, che nella campagna del 1988 aveva solennemente promesso “niente nuove tasse”, fu costretto ad alzare le aliquote sul reddito, ad imporre un aumento delle tasse sulla benzina e a stabilirne di nuove sugli articoli di lusso, scatenando le ire dei Repubblicani in Congresso, che lo considerarono un tradimento dell’impegno preso con gli elettori. Negli ultimi mesi dell’amministrazione Bush si assistette al riemergere delle tensioni razziali, con una violentissima rivolta della popolazione nera di Los Angeles a seguito del pestaggio di un automobilista di colore da parte della polizia. Bush, che per occuparsi delle questioni internazionali aveva trascurato per troppo tempo quelle interne, intervenne con ritardo, limitandosi a mostrare la sua partecipazione visitando le zone più degradate di Los Angeles e riaprendo le indagini a carico dei poliziotti incriminati. Nel bel mezzo di una crisi economica e dei connessi problemi sociali (diffusione senza precedenti di droga, Aids e violenza urbana), Bush sembrava più preoccupato di curare i sintomi del disagio che non di affrontarne le cause. L’impressione che egli diede nella campagna elettorale del 1992 fu quella di un presidente lontano dai problemi delle persone, troppo ricco e snob per entrare in sintonia con la gente comune. L’immagine più significativa di questo suo distacco dalla realtà, quella che pose una pietra tombale sulla sua riconferma, fu ripresa dalle telecamere durante un dibattito televisivo: un Bush annoiato e distratto che guarda l’orologio in continuazione, quasi abbia fretta di andare via, quasi che non gli interessi ciò che ha da dire il suo sfidante, il giovane e appassionato Bill Clinton; è l’immagine di una generazione che ha esaurito la sua funzione e che deve cedere il posto a una nuova. Sarà proprio Clinton, con l’energia dei suoi ventidue anni di meno, a vincere la sfida generazionale e mandare in pensione il vecchio Bush.