di Marco Chiappetta

di Marco Chiappetta

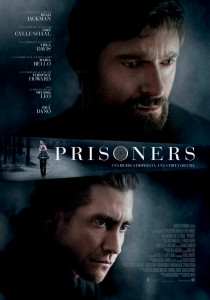

TRAMA: Durante il pranzo del giorno del Ringraziamento le figliolette di due coppie di amici – Keller (Hugh Jackman) e Grace (Maria Bello), Franklin (Terrence Howard) e Nancy (Viola Davis) – scompaiono misteriosamente. Il detective Loki (Jake Gyllenhaal) segue con mestiere tutte le piste possibili, mentre Keller, disperato e fuori di senno per il dolore, decide di fare giustizia da solo, sequestrando il sospetto rapitore, il demente Alex Jones (Paul Dano), e sottomettendolo a inaudite torture per venire a capo della verità.

GIUDIZIO: Impeccabile nella tensione e nella misura, nella caratterizzazione psicologica e nel crescendo narrativo, “Prisoners” è un thriller magnifico, di rara potenza e preziosa fattura, appassionante fino a sconvolgere e commuovere per due ore e mezza che abbracciano temi e situazioni ideali per un saggio sul male. Un’autentica spirale di dolore e violenza, vendicativa e spietata, nascosta e repressa, si torce come un serpente avvelenando tutti: un microcosmo, o meglio un labirinto, oscuro e cerebrale in cui sembra di perdersi sempre più, sempre più, fino a ritrovarne, solo alla fine, il filo, come Arianna. Il Minotauro della società – americana e non – si scopre, ma ha vari volti: si nasconde e scoppia per i traumi di questa degenerata spirale a effetto domino. Più che nel mostrare tutto – quindi il dolore, la paura, la violenza, la tortura, la follia –, cosa che gli riesce benissimo, il regista canadese Denis Villeneuve strabilia quando non dice, non mostra, nasconde e rinvia con ellissi e dissolvenze, brevi sguardi e brevi richiami impliciti, arrivando paradossalmente a spiegare tutto. A partire dal formidabile prologo, un Padre Nostro, un cervo abbattuto, un dialogo tra padre e figlio, e poi l’insopportabile tensione che anticipa, in occasione del pranzo del Ringraziamento, l’assoluta tragedia: il rapimento che nessuno vede, ma c’è. Il male che nessuno vede, ma c’è. Parlare con le immagini, suggerendo e profetizzando, scandagliando e turbando, è la qualità primordiale di questa regia, quasi sempre statica, che si muove appena, di un ritmo dinamico, incisivo, senza sosta, merito anche di un montaggio netto, preciso, maniacale. La musica dell’islandese Jòhan Jòhannsson si insinua dolorosamente, con archi, organi, di una lirica sacrale e pietosa, puntualissima e toccante, mentre la bellezza cupa, glaciale, plastica dell’immagine porta il nome del grande direttore della fotografia Roger Deakins, non nuovo a immortalare quell’America provinciale, malata e atroce (soprattutto per conto dei fratelli Coen). Quanto agli attori, superbi, le sfumature sono tutto; e alla furia rabbiosa, sofferta, umana e insostenibile di un Hugh Jackman che oltrepassa il ruolo, fa da contraltare la delicatezza, l’intelligenza, l’emotività contenuta e sottile del sempre ottimo Jake Gyllenhaal. Ma anche l’irriconoscibile Melissa Leo (premio Oscar per il ruolo della madre in “The Fighter”) e il ritrovato Paul Dano (meteora lanciata da Paul Thomas Anderson ne “Il petroliere” nell’ormai lontano 2007) riempiono il film di talento. Alla base di tutto, comunque, c’è una sceneggiatura di ferro, meccanica e precisa, incalzante e sagace, piena di mistero e ambiguità, ma in cui tutto ha una ragione e una soluzione, nulla è superfluo, tutto è chiaro: riuscendo a far coincidere l’inchiesta del detective con la sfera affettiva psicologica delle vittime, e quindi il reale con lo psicologico attraverso vari stadi di dolore e violenza, è un film che ha molto a che fare con l’etica – di un padre, di un uomo, di un ufficiale di giustizia che cerca di fare almeno il suo lavoro – e anche in un finale relativamente lieto preferisce l’amarezza alla retorica. Fare attenzione al titolo, e al perché del suo plurale.

VOTO: 5/5